庭や空き地に小屋を建てたい、DIYで自分だけの空間を作りたい、バイクガレージや趣味の部屋が欲しいと考えていませんか?小屋の建築は憧れる一方で、法規制や許可申請の複雑さに頭を悩ませる方も多いでしょう。

この記事では、2025年最新の小屋建築に関する法規制から申請手続き、活用アイデアまで徹底解説します。10㎡ルールや建ぺい率、固定資産税など知っておくべき重要ポイントをわかりやすく解説し、あなたの小屋計画を成功へと導きます。

小屋建築に関する基本的な法規制を理解しよう

小屋を建てる前に、まずは法規制の基本を押さえておく必要があります。日本では、小屋であっても建築物として様々な法律が適用されます。

「小屋だから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。実は屋根と柱、そして外壁が揃っていれば、どんなに小さくても建築基準法上の「建築物」として扱われます。法律を知らなかったでは済まされない重大なリスクがあるため、基本的な規制を理解しておきましょう。

建築確認申請が不要となる4つの条件

小屋を建てる際に、一定の条件を満たせば建築確認申請が不要になります。これは小屋建築の大きなメリットの一つです。建築確認申請が不要となる条件は次の4つです。

- 床面積が10㎡以下であること(約3坪または6畳程度)

- 都市計画区域外にあるか、都市計画区域内でも既存建物がある敷地内で既存建物の増築・別棟であること

- 防火地域・準防火地域外に建設すること

- 階数が1以下で、高さが10m以下であること

これらの条件をすべて満たせば、建築確認申請の手続きなしで小屋を建てることができます。特に10㎡(約6畳)ルールは非常に重要で、この面積内に収めることで手続きを大幅に簡略化できます。

建築確認が必須となるケース

一方で、以下のようなケースでは建築確認申請が必須となります。これらに該当する場合は、建築士に依頼して正式な手続きを行う必要があります。

- 床面積が10㎡を超える場合

- 母屋のない更地に新築する場合

- 防火地域や準防火地域内に建てる場合

- 2階建てやロフト(天井高1.4m以上)の床面積を含めて10㎡を超える場合

建築確認申請は専門知識が必要なため、該当する場合は建築士や専門業者に相談するのが賢明です。申請費用は一般的に20〜25万円程度かかりますが、違法建築のリスクを避けるための必要経費と考えましょう。

違法建築のリスクと罰則

法規制を無視して小屋を建てると、様々なリスクに直面します。違法建築と判断された場合、行政からの是正指導や使用停止・除去命令が出されることがあります。さらに悪質な場合は罰金が科される可能性もあります。

一時的な手間や費用を惜しんで法規制を無視すると、長期的に大きな損失を被る可能性があります。必ず法令を遵守して建築を進めましょう。

小屋建築と都市計画法・用途地域の関係

小屋を建てる場所によって適用される規制が大きく異なります。都市計画法による区域区分と用途地域の規制を理解することで、あなたの土地に何が建てられるのかが明確になります。

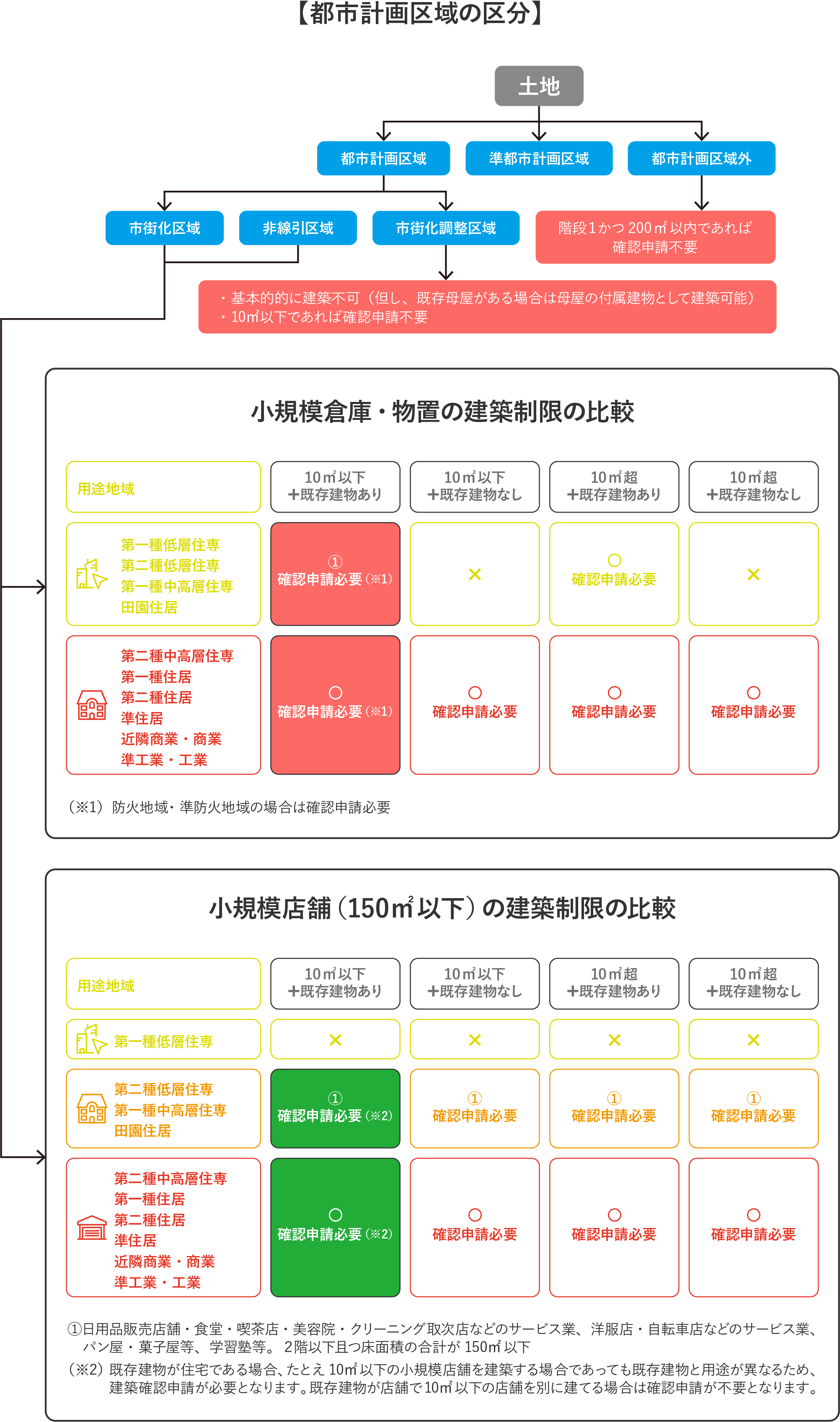

都市計画区域の区分と建築可否

都市計画法において、土地は『都市計画区域』『準都市計画区域』『都市計画区域外』に分かれ、そのうち都市計画区域はさらに『市街化区域』『市街化調整区域』『非線引区域』に区分されます。まずは自分の土地がどの区分に該当するかを確認しましょう。

市街化区域は基本的に建築が可能ですが、用途地域によって建てられる建物の種類が制限されます。一般的な住宅地なら小屋の建築はほとんど問題ありませんが、用途によっては制限を受けることがあります。

市街化調整区域は原則として新たな建築はできません。例外として農業用倉庫や公益施設などが認められることがありますが、個別に許可を取る必要があり、ハードルは高いです。ただし、市街化調整区域であっても既存建物(母家など)がある場合は建築が可能です。市街化調整区域での無許可建築は厳しく取り締まられるため、必ず事前に自治体に相談してください。

都市計画区域外は比較的規制が緩いエリアですが、景観条例などの別の規制がかかることがあります。また、建築基準法の一部条項は適用されるため、完全に自由というわけではありません。

用途地域別の小屋建築の可否

用途地域は全部で13種類あり、それぞれで小屋の建築可否や用途制限が異なります。主な用途地域における小屋建築の可否をまとめました。

例えば、第一種低層住居専用地域では住宅に附属する物置は建てられますが、店舗として使用することはできません。

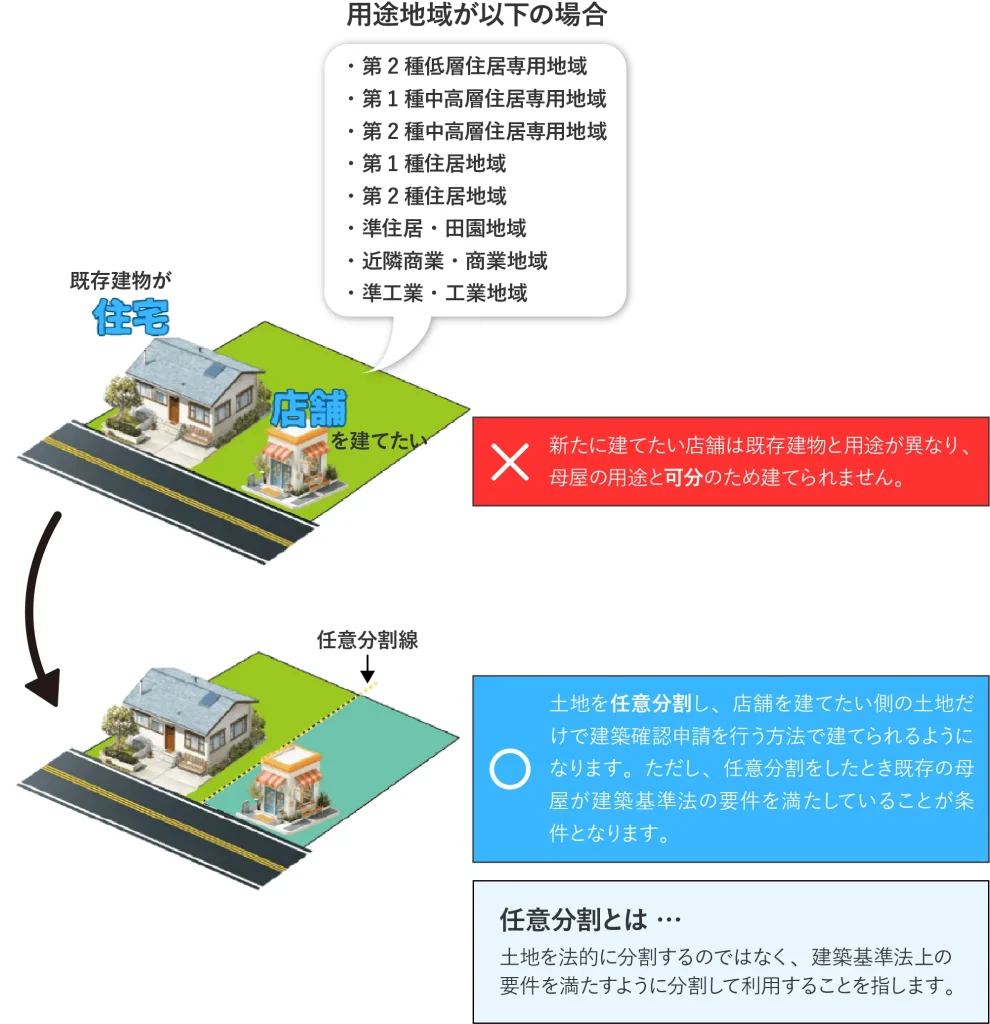

注意すべきポイントとしては、第一種低層住居専用地域以外の用途地域で、既存建物が住宅の場合、10㎡以下の店舗を同じ敷地内に建てたい時は、既存の母家と店舗は用途上「可分」であるため建築確認申請が必要となる点です。もし店舗ではなく、倉庫や物置を建てる場合は、「母家で生活するための荷物などを収納するための倉庫や物置」、つまり用途上「不可分」であるため10㎡以下であれば建築確認申請は必要ないということになります。

任意分割を利用した建築には様々な注意点やクリアしなければならない要件があります。詳しくは各自治体までお問合せください。

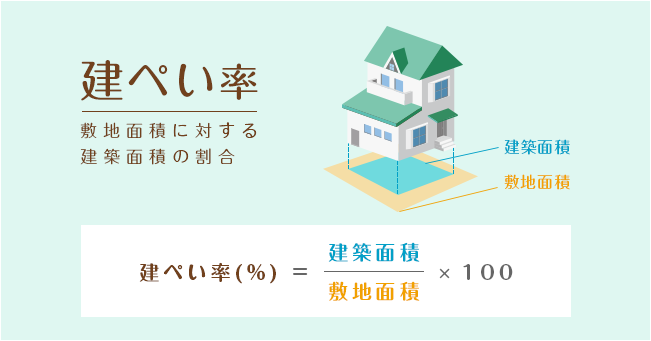

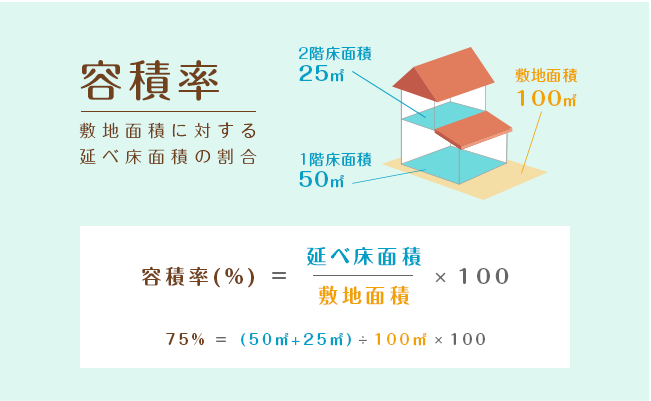

建ぺい率と容積率の計算方法

小屋を建てる際、敷地の建ぺい率と容積率の制限を守る必要があります。これらは用途地域ごとに上限が定められており、既存の建物と新たな小屋の面積を合わせて計算します。

建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」で計算され、建物の水平投影面積の敷地に対する割合を表します。例えば、100㎡の敷地で建ぺい率50%の場合、建築面積は最大で50㎡までとなります。

容積率は「延床面積÷敷地面積×100」で計算され、建物の全階の床面積の合計の敷地に対する割合です。同じく100㎡の敷地で容積率200%なら、延床面積は最大200㎡まで建てられます。

小屋の面積は建ぺい率と容積率の計算に含まれるため、母屋と合わせて上限を超えないよう注意してください。特に狭小地や既に大きな建物がある敷地では、残りの建築可能面積を確認することが重要です。

小屋建築に関連する各種法令と手続き

小屋の建築には建築基準法や都市計画法以外にも、様々な法令が関わってきます。用途や設備によって必要な手続きや注意点が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

電気・ガス・水道工事に関する法規制

小屋に電気を引く場合、電気工事士法によって配線工事は資格を持った電気工事士にしか行えません。DIY愛好家が多い小屋建築ですが、電気工事は素人が行うと火災や感電の危険があるため、必ず有資格者に依頼してください。一般的に軽微な電気工事でも15~20万円程度の費用がかかります(コンセント数か所、スイッチ1ヶ所、照明1~2ヶ所、幹線引込共)。

同様に、ガスを使用する場合もガス事業法に基づき、専門の資格者による工事が必要です。プロパンガスでもガス漏れのリスクがあるため、安全のために専門業者に依頼しましょう。

水道を引く場合も、自治体の指定給水装置工事事業者による工事が必要になります。特に下水道接続を伴う場合は、排水設備工事の申請も必要になることがあります。

食品衛生法と営業許可

小屋でカフェや菓子製造などの食品関連ビジネスを始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これには保健所の査察を受け、以下のような設備基準を満たす必要があります。

- 給排水設備(シンク、手洗い設備)

- 床・壁・天井の材質(清掃しやすい素材)

- 換気・照明設備

- トイレの位置や構造

簡易な移動販売と比べて、固定店舗として営業する場合は設備要件が厳しくなります。食品関連ビジネスを検討している場合は、設計段階から保健所に相談して要件を確認しておくことが重要です。要件を満たさないと営業許可が下りず、設備の改修費用が追加で発生してしまいます。保健所は各自治体ごとに指導基準が異なるため所轄の保健所に具体的な相談を行ってください。

小屋建築と固定資産税・登記の関係

小屋を建てた後も忘れてはいけないのが税金や登記の問題です。小屋も立派な資産として課税対象になることがあり、正しい手続きを怠ると後になってトラブルの原因になりかねません。

小屋が固定資産税の課税対象となるかどうかは、「家屋」と認定されるかどうかによって決まります。家屋として認定される3つの条件は「定着性」「外気分断性」「用途性」です。

定着性とは、基礎等で土地に固定されていることを指します。コンクリート基礎や束石などで地面に固定されていれば、この条件に該当します。

外気分断性とは、壁や屋根によって外部と区切られた空間を形成していることです。3面以上が囲まれていれば、通常この条件を満たします。

用途性とは、人が入って何らかの用途に使用できることを意味します。物置や作業場など、使用目的があれば該当します。

これらの条件を満たすと「家屋」として固定資産税の対象となりますが、評価額が20万円未満であれば免税点未満として課税されません。小規模な小屋であれば実質的に課税されないケースが多いですが、自治体に家屋新設届を提出する義務はあります。

評価額は各自治体によって異なるため具体的な計算は所轄の市区町村に確認することをおすすめします。

用途別の小屋建築におけるポイントと規制

小屋の使用目的によって適用される規制や注意点が大きく異なります。ここでは主な用途別に特有のポイントを解説します。自分の計画している用途に合わせて確認しましょう。

倉庫・物置・バイクガレージとしての利用

倉庫や物置、バイクガレージは小屋の最も一般的な用途です。建築確認申請の10㎡ルールが最も活きる用途でもあり、多くの場合、簡易な手続きで設置可能です。標準的なバイクガレージは6〜8㎡程度であることが多く、10㎡以内に収まるよう設計されています。

危険物管理にも注意が必要です。特にガソリンなどの可燃物を保管する場合、消防法による規制があります。ガソリンの保管量が40L以上になる場合は、消防署への届出が必要です。安全のため、換気設備や消火器の設置も検討しましょう。

事務所・テレワークスペースとしての活用

在宅ワークやフリーランス活動のためのスペースとして小屋を活用するケースも増えています。自分一人だけで使用する場合は法的なハードルは比較的低く、一般的な小屋の規制に従えば問題ありません。

店舗・サービス業としての小屋活用

小屋をカフェ、雑貨店、ネイルサロンなどの小規模店舗として活用する場合、様々な規制をクリアする必要があります。まず、用途地域の確認が重要です。第一種低層住居専用地域では原則として店舗利用はできませんが、第二種住居地域なら150㎡以下の物販店は許可される場合が多いです。ただし、前述の通り既存建物が住宅など店舗以外の建物の場合は、同一敷地内に小規模店舗を建築しようとすると、住宅と可分な用途のため、たとえ10㎡以下の小さな小屋の店舗であっても建築確認申請が必要となるので注意してください。

飲食物を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可が必要になります。これには床材や手洗い設備、換気扇、給湯設備などの基準を満たす必要があります。設計段階から保健所に相談し、要件を確認しておくことをお勧めします。

小規模でも店舗として運営する場合は、消防設備(消火器など)の設置や定期点検、避難経路の確保など、安全面の配慮も忘れないようにしましょう。

小屋建築におけると分棟戦略と注意点

建築確認申請を回避するために、10㎡未満の小屋を複数棟建てる「分棟戦略」を取る人がいます。しかし、これには一体の建築物として判定されるリスクがあることを理解しておく必要があります。

例えば、2棟の小屋を渡り廊下でつなげたり、壁を共有したりすると、行政からは「一体の建築物」と判断される可能性が高くなります。その場合、合計面積で建築確認申請の要否が判断されます。

また、建ぺい率や容積率も合算して計算されるため、複数棟で制限を超過していると違反となります。

まとめ

小屋建築を計画する際は、法規制や許可申請だけでなく、施工方法や使う材料の特徴、断熱やカスタマイズへの適応性など、実際の使用に関わる情報も確認しておくと安心です。木造キットにはサイズや形状、性能にさまざまなタイプがあり、一覧や比較がしやすいサイトを利用することで、目的に適したものを効率的に探すことができます。価格や相場の傾向なども理想の小屋建築を実現するうえで大切なポイントです。

最近では、作業場や倉庫用途に限らず、店鋪や家の一部、ワークスペースとして活用されているケースも多く、しっかりとさまざまな側面から情報をチェックし収集しておくことが成功の鍵となるでしょう。

この記事では、小屋建築に関する法規制から許可申請の手続き、様々な活用アイデアまで幅広く解説してきました。建築基準法の10㎡ルールや用途地域による制限、建ぺい率や容積率の計算方法など、重要なポイントを押さえることができたかと思います。

- 小屋建築は10㎡以下なら建築確認申請不要の場合が多い

- 用途地域や都市計画区域によって建築可能な小屋の種類や用途が異なる

小屋建築を検討される際は、まず自治体の窓口で最新の法規制を確認し、適切な手続きを踏むことが成功への近道です。法令遵守と安全性を第一に考えながら、自分だけの理想の空間づくりを楽しんでください。

グリーンベルでは、最適な小屋プランを提案しています。まずはお気軽にご相談ください。