小屋DIYを成功させる秘訣は、しっかりとした基礎工事にあります。完成後の傾きやゆがみを防ぎ、長く使える丈夫な小屋を作るためには、基礎が重要なのです。しかし、「専門知識がない」「特殊な道具が必要では?」と不安に思っている方も多いでしょう。

本記事では、初心者でも週末を利用して完成できる小屋の基礎工事の手順を、必要な材料や道具から、コストを抑えるコツまで徹底解説します。バイクガレージや趣味の部屋、テレワークスペース、小さなお店まで、あなたの夢を叶える第一歩を踏み出しましょう。

小屋DIY基礎工事の基本知識

小屋DIYを始める前に、基礎工事の目的と重要性を理解しておきましょう。基礎は小屋全体を支える土台となるもので、ここがしっかりしていないと時間の経過とともに歪みや傾きが生じてしまいます。

なぜ基礎工事が重要なのか

基礎工事は小屋DIYの成否を決める最も重要な工程です。地盤から小屋を守り、荷重を分散させる役割を担います。適切な基礎があれば、台風や地震といった自然災害にも強い構造になります。また、湿気による木材の腐朽防止にも効果的です。

不安定な基礎の上に小屋を建てると、扉や窓の開閉に支障が出たり、最悪の場合は崩壊の危険もあります。せっかく作った小屋を長く使うためにも、基礎工事は手を抜かずに行いましょう。

小屋DIYにおける基礎の種類

小屋DIYで一般的に使われる基礎には、主に3種類あります。用途や予算、地盤条件によって最適な基礎を選びましょう。

- 束石基礎(独立基礎):最も簡単で費用対効果が高い。複数の束石(沓石)を必要な場所に配置し、その上に土台や床根太(床の骨組み)を乗せる方法

- 土間コンクリート基礎:地面全体にコンクリートを打設する方法。バイクガレージなど重量物を置く場合に適している

- 布基礎:外周部にコンクリートの壁を作る方法。土間コンクリートとセットで施工されることが多い。一番コストがかかる

初心者の方には束石基礎がおすすめです。材料費が安く、専門的な技術がなくても比較的簡単に施工できます。本記事では、主に束石基礎の施工方法について詳しく解説していきます。

小屋DIY基礎工事に関する疑問解消

小屋DIYを検討する際、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは主な疑問について簡潔に回答します。

費用については、DIY施工の場合、束石基礎であれば3坪(約10㎡)の小屋で2〜5万円程度。土間コンクリートの場合は10〜15万円が目安です。材料をホームセンターで調達し、自分で施工することで大幅にコストダウンが可能です。

ただし、土間コンクリートの場合はホームセンターで売られているモルタル(セメント+砂のミックス材)を自分自身で水を加え煉るのは相当大変な作業となるため、通常は生コンクリート業者に依頼し生コンクリートをミキサー車で配達してもらうことをオススメします。

作業期間は、10㎡程度の小屋の束石基礎なら準備を含めて週末2日程度。土間コンクリートでも2〜3日で完了します。安全面では、水平出しと直角確保が重要ポイントです。

小屋DIY基礎工事の事前準備

基礎工事を始める前に、しっかりとした計画と準備が必要です。ここでは、必要な材料や道具、そして施工前の確認事項について詳しく解説します。

敷地・地盤の確認と整備

まず最初に行うべきは、小屋を設置する場所の確認です。平らな場所を選ぶことが理想的ですが、完全に平らな場所がない場合は、基礎工事で調整することも可能です。設置予定地の隅々まで確認し、大きな石や根っこを取り除いておくことが後の作業をスムーズにします。

地盤の状態も重要なポイントです。砂地削除の場所は、水はけは良いですが、粘土質の場合は雨水が地面に浸透しずらいので、束石の下に敷き均す砕石の厚みを通常より厚くすることをオススメします。(通常は12cm厚が目安ですが、寒冷地の場合は凍結深度まで土を掘り砕石と置換することが必要となります)

また、雨水の流れも確認し、水たまりができやすい場所は避けるか、排水対策を施しましょう。周囲の地盤面(Ground Level、略してGL)より5~10cm程度小屋を建てる場所のGLを盛り上げておいた方が、大雨の時に周囲の雨水が小屋の床下に流れ込まなくて結果的に湿気対策にもつながります。

必要な材料と道具リスト

束石基礎の施工に必要な材料と道具は以下の通りです。事前に揃えておくと作業がスムーズに進みます。

【 材料 】

- コンクリート束石:小屋のサイズに応じた個数(例:3坪の小屋なら12~15個程度)また、建物外周部は羽子板付の束石を選ぶこと

- 砕石(砂利):束石の下に敷く用(1袋あたり20kg、束石1個につき約0.5~1袋)

- モルタル:束石の固定用(プレミックスタイプがおすすめ)

【 工具 】

- スコップ:穴掘り用

- かけや:杭打ち用

- 水平器:水平確認用

- メジャー:寸法確認用

- 水糸(紐):位置出し用

- 杭(木の棒や単管パイプなど):丁張り用

- タンパー:地面を固める道具(自作可能)

- バケツ:水盛用

- 透明ホース:水盛用(レーザー水平器があるとさらに便利)

- 杭:丁張り用

- 貫板(ぬきいた):丁張り用

上記の道具は全て購入する必要はなく、レンタルやホームセンターでの借用も可能な場合があります。特にタンパーやレーザー水平器など、一度しか使わない可能性が高い道具はレンタルがおすすめです。

小屋の計画と基礎の配置図作成

基礎の図面はグリーンベルより提供しています。この図面を見れば初心者の方でも安心して小屋を建てることができます。

選ばれる理由 – おしゃれな小屋・物置・ガレージならグリーンベル【公式サイト】小屋DIY基礎工事の具体的な手順

ここからは、実際の基礎工事の手順を詳しく説明します。初心者の方でも分かりやすいよう、ステップごとに解説していきます。

ステップ1:基礎の位置出し

まず最初に行うのは、小屋の位置と大きさを地面に示す「位置出し」作業です。

このステップでは、まず小屋のおおまかな外周ラインの位置を地面に縄と杭で示します。この縄のことを地縄と呼びます。この段階ではざっくりとした位置出しですので、直角などをシビアに気にする必要はありません。

大切なのは、地縄を張ってみると「想像していたよりももっと左にズラした方が良いかな」「やっぱりもっと奥に寄せた方が良いかな」など視覚的に小屋の位置を把握することで、建てたい場所の調整ができるということです。

位置出しの手順は以下の通りです。

- 小屋の外周四隅に木や金属製の杭を打ち込む

- 四隅の杭にビニールひもなどを縛り、概ね直角が出るようにする

ステップ2:丁張りの設置

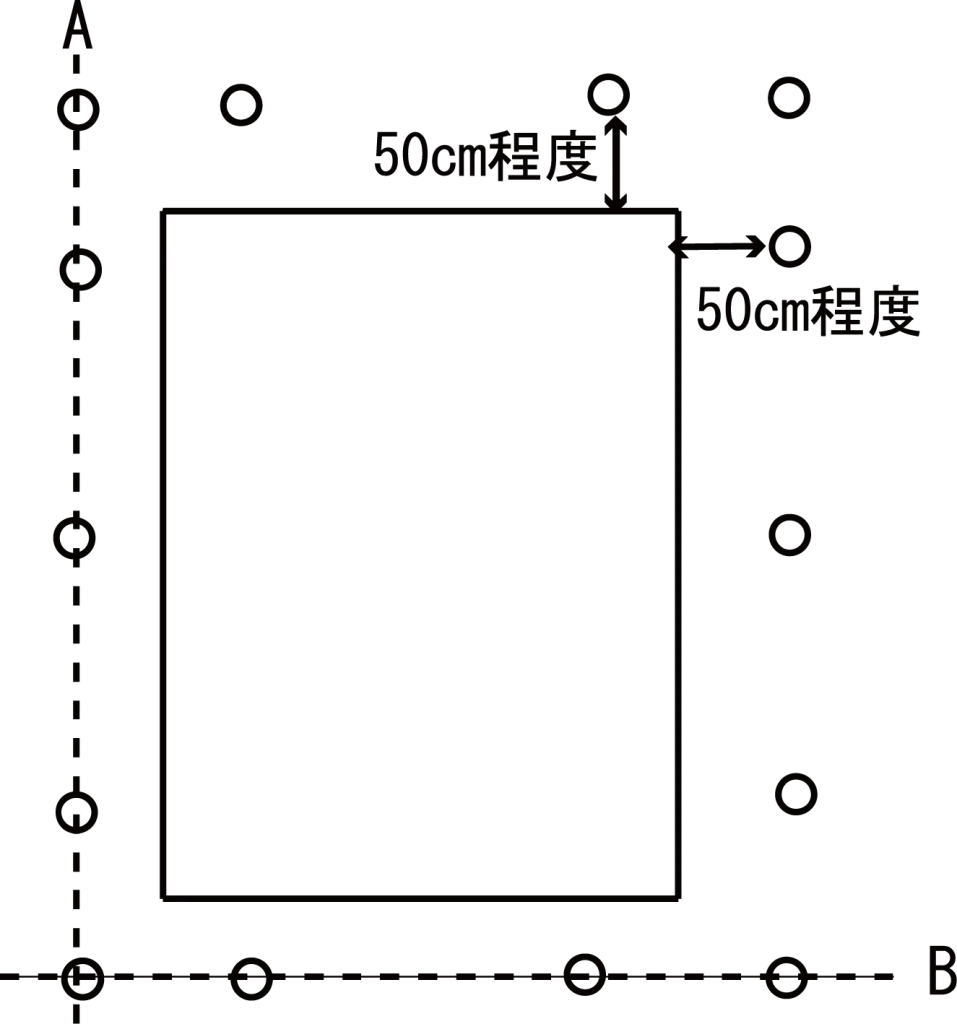

位置出しが終わったら、次は「丁張り(ちょうはり)」を行います。丁張りとは、独立基礎の高さや位置を示すための作業であり、これにより各束石の正確な位置と高さを確定させることができます。

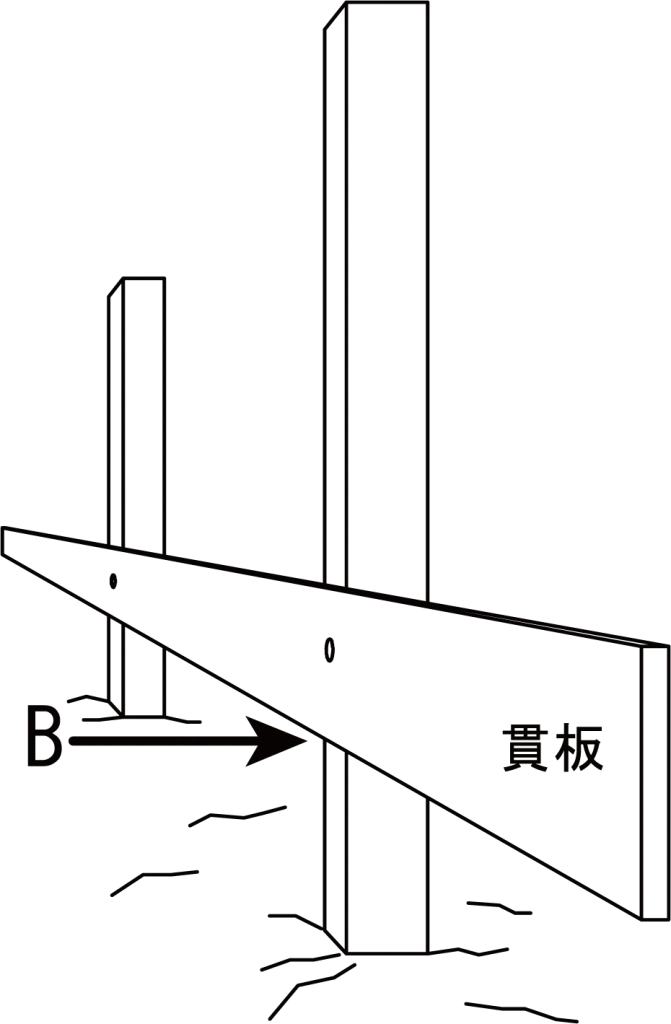

丁張りの設置では、小屋の地縄から5cm程度離れた位置に木杭を打ちます。「かけや」を使い、できるだけ垂直になるようにしっかり打ち込んでください。杭がグラグラしなくなればOKです。この時、杭はできるだけ直線上に配置するように注意してください。

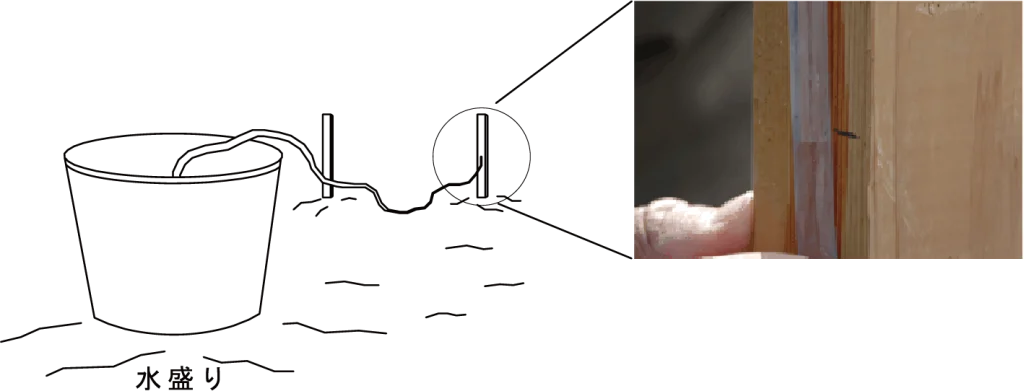

ステップ3:水盛り作業をする【とても重要な工程です】

水盛りとは、バケツに張った水の高さとバケツから出たホースの中の水位の高さは同じになる原理を利用した水平を出す作業を差します。

①まず、バケツに半分程度の水を張り、透明ホースの片側先端を入れます。もう片方の先端よりバケツを高く上げ、ホース内の空気を口で吸い込み続けると水が出てきます。この時点でバケツを地面の高さまでおろします。

②しばらくすると、バケツ内の水面高さとホース内の水面高さが同じになり保たれます(水平の状態)。ホース内の水面高を木杭に当ててください。最初はホース内の水面が上下しますが、しばらくすると止まりますので、この時点でホース水面高の位置を木杭に鉛筆などで印を書きます。同様の作業を全ての杭に行ってください。

※コツはバケツを建物の中心付近に置くことと、ホースの長さがバケツから全ての杭に十分届くことを見越してあらかじめ用意しておくことです。(透明ホースはホームセンターなどで切り売りされています)

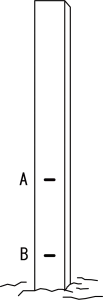

③水盛りで杭に印を打った位置を「A」とします。また、実際に完成させたい基礎高を「B」とします。もしA-B間の距離が153mmの場合、全ての杭に対してAのラインから下153mmの位置にラインBを書き込みます。

【基礎高はどうやって決める?】

束石の高さは床下の空間の高さになります。床下は通風を良くすることで湿気がこもりにくくなります。

通常、グリーンベルで施工をする場合は地面から10cm程度上がった位置を束石の上端髙として推奨していますが、水はけが悪い場所や周囲の雨水が集まりやすい場所では地面から15~20cm程度上げてしまっても良いでしょう。

④「B」のラインが決まったら、貫板を木杭に打ち付ける作業です。貫板の下面がBラインに合うよう貫板をビス等で杭に打ち付けます。このとき、Bのラインに正確に合わせるように注意してください。全ての杭に貫板を打ち付け、貫板で建物周りをグルっと1周させます。

ステップ4:水糸を張る作業

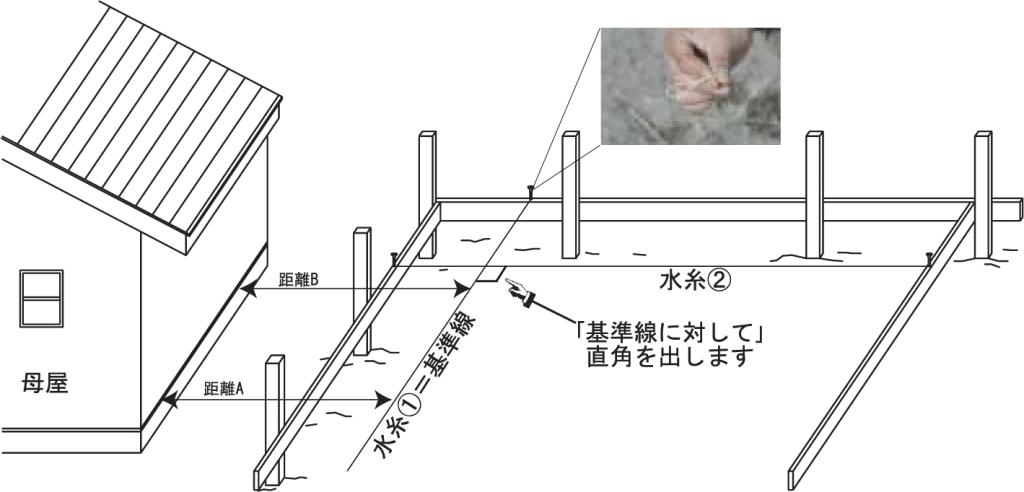

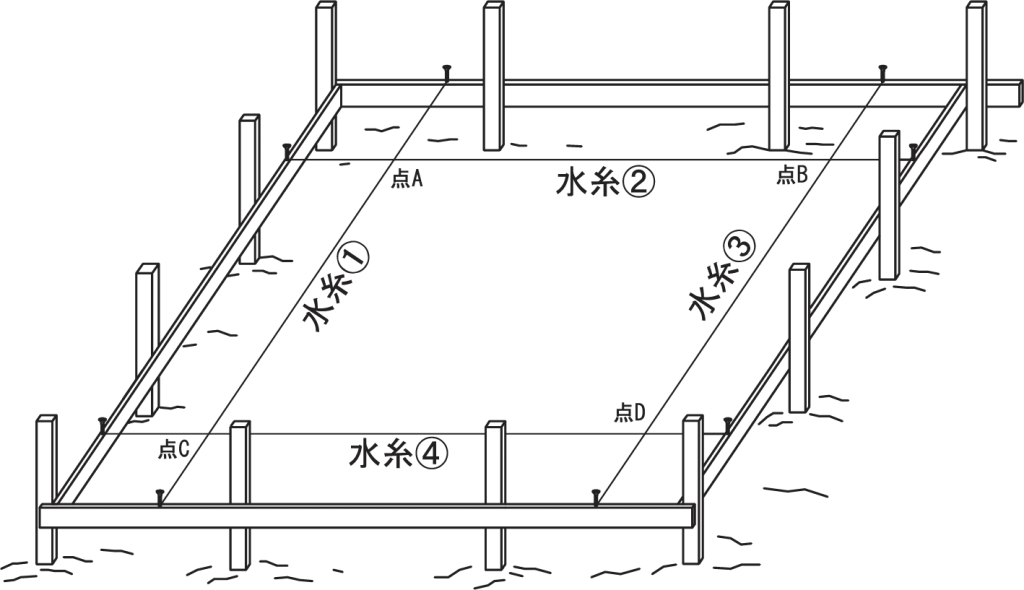

⑤貫板を打ち終えたら、水糸を張る作業を行います。最初に基準となる糸を1本張ります(下図の水糸①)。この糸が建物の壁4面の中の1面外寸ラインとなります(正確には床根太材の外寸ライン)。もし母家などの既存建築等から一定の距離に小屋を建てるのであれば、距離A=距離Bにして下さい。水糸を張る時は貫板の上にビスまたは釘を打ち、水糸の端で輪を作り釘に掛けます。

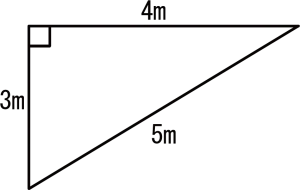

⑥図のように、水糸①と②の直角を出します。 「三四五(さんしご)」という方法で行います。 「3:4:5の比率に三角形の2辺は直角になる」という原理です。

※注意 前項「⑤」が終了したら、次に「水糸②」を張ります。この水糸②が基準線(水糸①)に対し直角になるようにします。

まず最初に、目見当で水糸②が基準線に対しほぼ直角になるように張ります。 この時点で正確な直角を出す必要はありません。あくまで目見当で結構です。

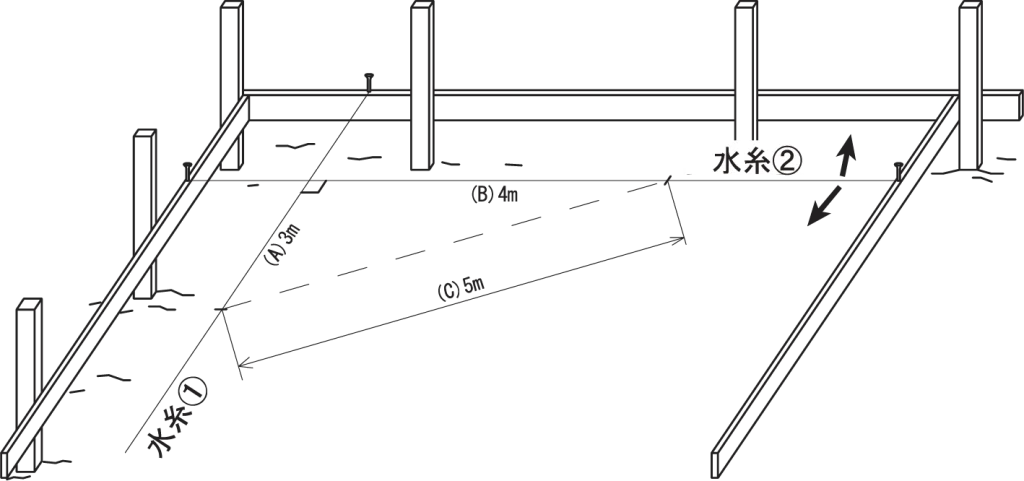

次に、2線の交差点から (A)=3m、(B)=4mの距離をスケールで測り赤いマジック等で糸に印を付けます。印はなるべく小さく3m、4mそれぞれピッタリの所に打ちます。

次にそれぞれの印の距離を測ります。この距離が5mちょうどの時に水糸①②は直角になります。 もし5mより長い(短い)場合は水糸②を左右にずらし5mになるまで調整を続けてください。 (C)=5mとなるように調整する糸は水糸②のみです。水糸①は動かさないで下さい。 許容できる誤差は±5ミリ程度までです。

これ以上の誤差がある場合は±2ミリ以内になるまで根気よく調整を続けてください。 また、誤差以内に納まったら最後に必ず (A)=3m、(B)=4m、(C)=5mであることを再度確認して下さい 【水糸②を左右に振り調整をする時 (A)=3m丁度では無くなる為】

⑦水糸①②を張り終えたら、③④の糸を張ります。まず、②の線上に点Aから必要寸法を測りマジックで印を打ちます(点B)。この寸法は基礎の上に乗る床根太の外寸法となります。

点Bに糸が乗るように水糸③を張ります。この時、②と③の糸の直角を取る必要はありません。おおよその直角を目見当で出して下さい。

次に水糸①と③にそれぞれ点A、Bから必要な寸法を取り点C、Dを打ちます。この点C、Dの両点に乗るように水糸④を張ります。 点Cから必要寸法を水糸④上に打ちます(点D)。点AB間の寸法=点CD間の寸法となります。先ほど水糸③を張った時は目見当で直角を出しましたが、今は点DとBがマジックで印が打たれているはずです。

この点B、Dに乗るように水糸③を再度張りなおします。 ここまでの作業で水糸①〜④で囲まれた4辺は全て直角が出てます。また、床根太の外寸法も4辺が正確に出ている状態になってます。

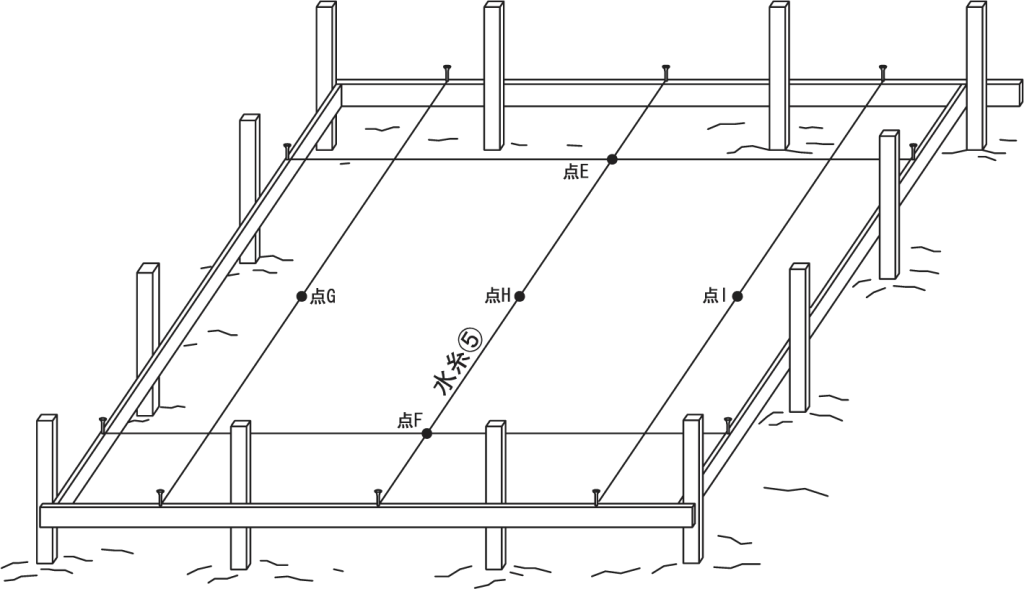

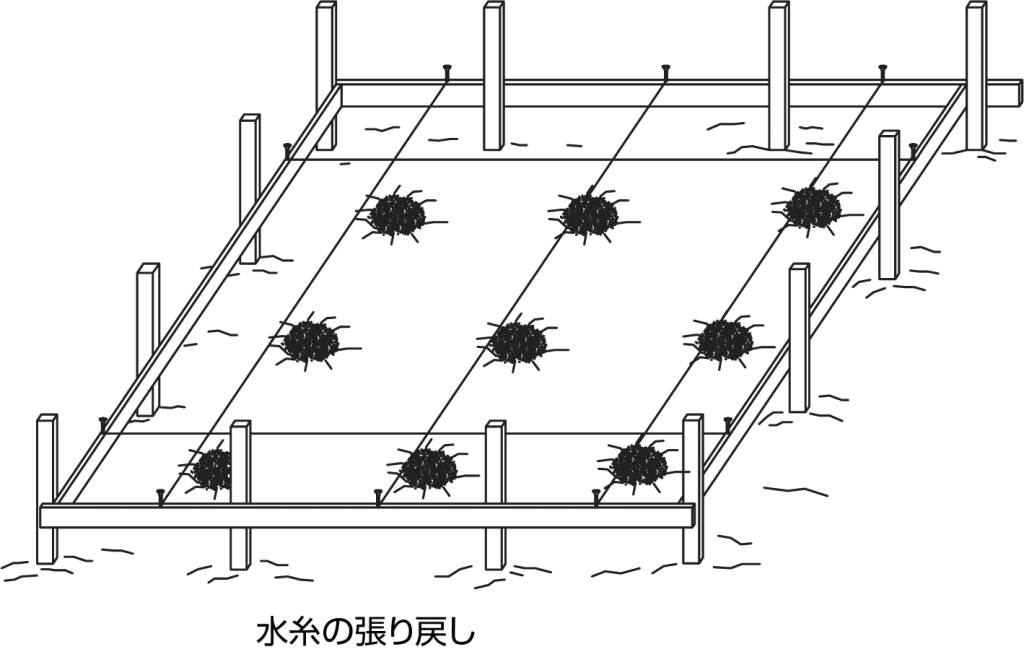

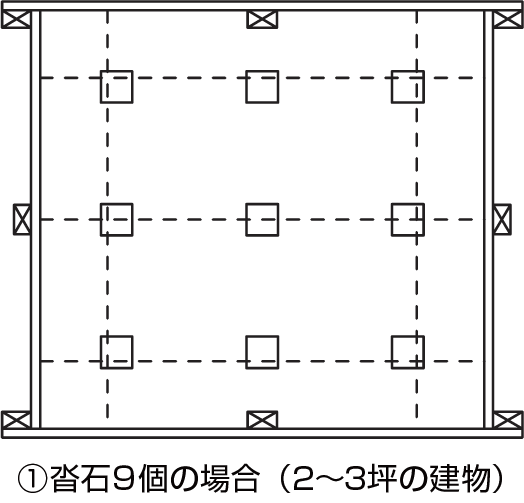

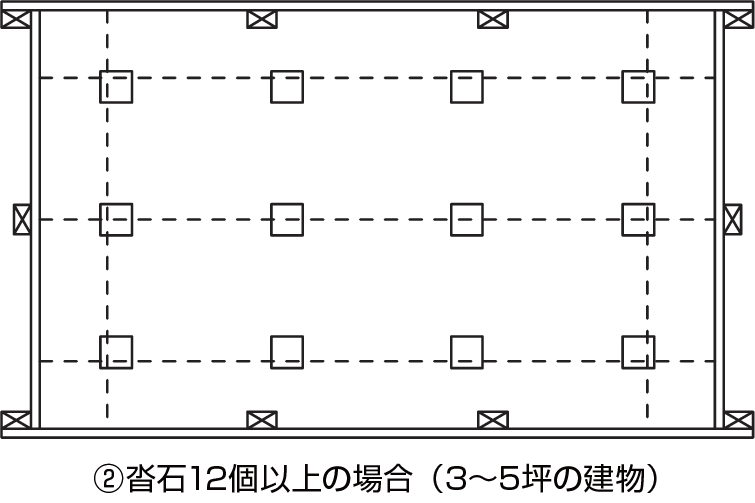

⑧前項の水糸①と③の中心線(水糸⑤)を張ります。また、沓石を置く位置(ここでは点G、H、I) に印を付けます。ここでは各水糸の交差点と点G〜Iの合計9個の沓石を設置するようにします。

⑨各水糸の交差点、点G、H、Iのそれぞれの真下の地面にスプレーで図のような印を付けます。こ のスプレーの位置が沓石を置く正確な位置となります。スプレーで印を書いたら、各水糸の片側のみをビスから外し、丁張りの外へ糸を出します。糸は絡まりやすいので十分に注意して下さい。糸のもう片方の端はそのままビスに掛けておくと後ほど糸を張り戻す時に分かりやすいでしょう。

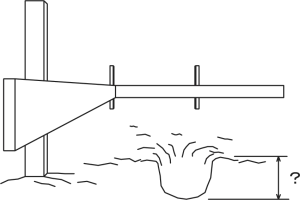

⑩ スプレーの印の位置に沓石を埋める為の穴を掘ります。穴は「凍結深度」以上まで掘り込んでください。沓石よりも大きめに掘るようにしましょう。

※凍結深度とは 冬季中、地面が地表から何cmまで凍りつくか。この深さの事を凍結深度と呼びます。 地中に含まれている水分が凍ると膨張し、沓石を押し上げ建物が傾きます。氷の膨張力は非常に強力な為、どんなに重量のある建物でも持ち上げられてしまいます。基礎用の穴を掘る事を「床掘り」と呼びますが、この床掘りは必ず凍結深度以上掘り込む必要があります。凍結深度の目安は下記の通りです(長野県の場合)※緯度が異なると凍結深度も異なりますので、詳しくは各 地域の水道業者など、凍結に注意が必要な工事を行う業者にお尋ね下さい。 ・標高 0~500 メートル ………… 凍結はほぼなし ・標高 500~800 メートル …… 10cm~30cm ・標高 800~1000 メートル … 30cm~60cm ・標高 1000~1400 メートル … 60cm~100cm

⑪全ての穴を掘り終えたら砕石を入れます。砕石は水分を含まない為凍結しません。 砕石を入れる高さは最終的には水糸の高さから沓石の高さを引いた高さになります。 もし使用する予定の沓石の高さが30cmの物でしたら糸から25cm下程度まで砕石を入れてください。 盛った砕石を後ほど突き固める際、砕石の高さが下がります。

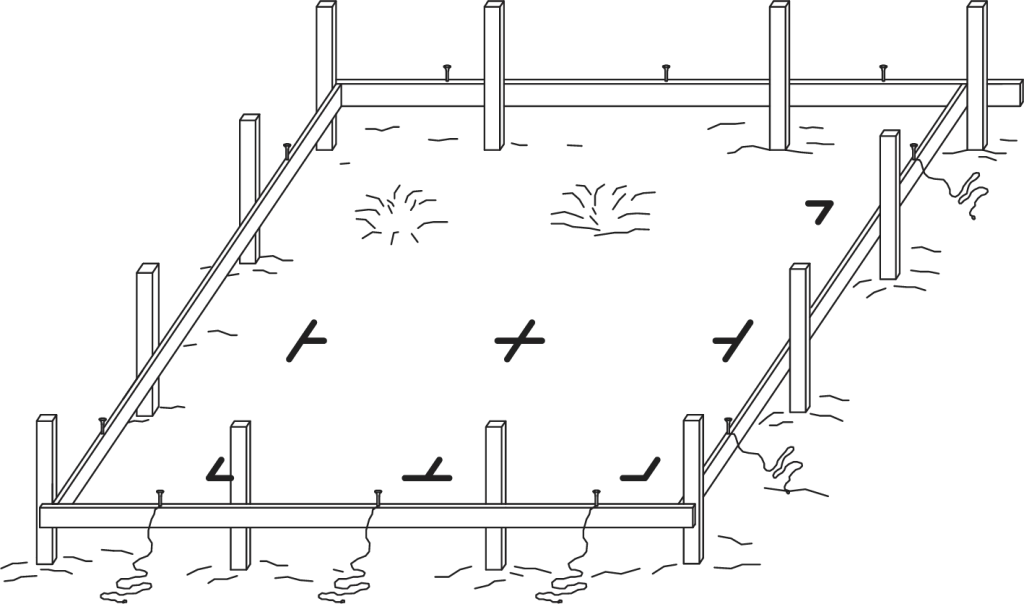

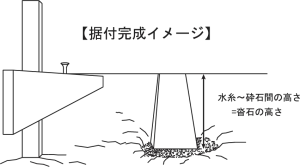

ステップ5:沓石据付~完成

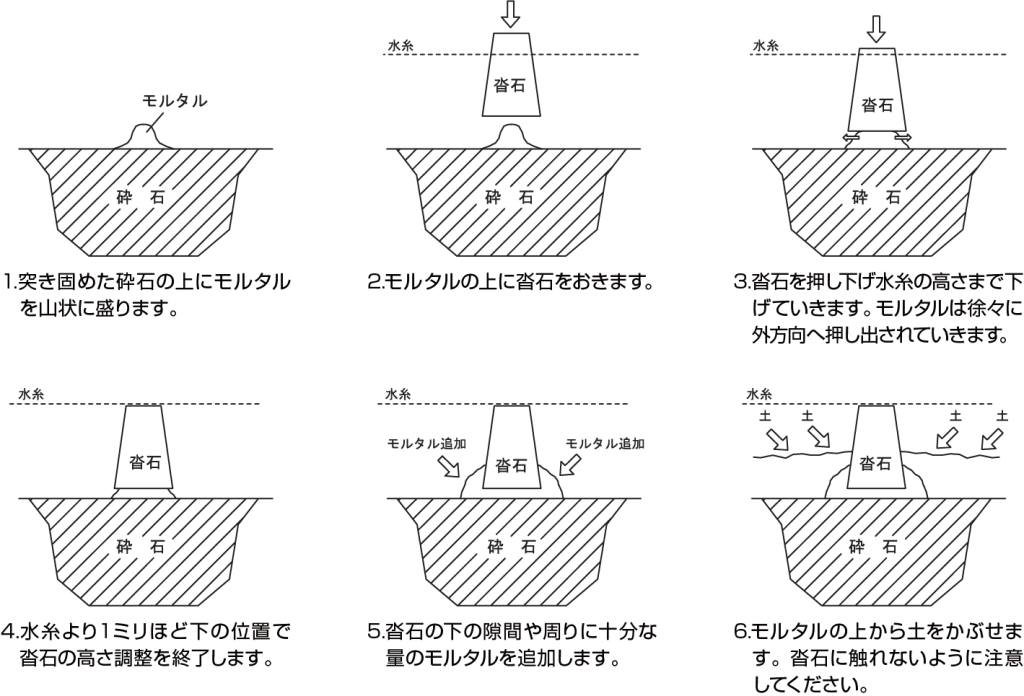

①砕石をよく突き固めます。 丸太などに木を取り付け両手で持ち上げられるようにします。 大変な作業ですが、突き固めが不十分だと建物の重みで基礎が下がってしまいます。十分突き固めて下さい。 突き固めが終了したら、水糸を張り戻します。

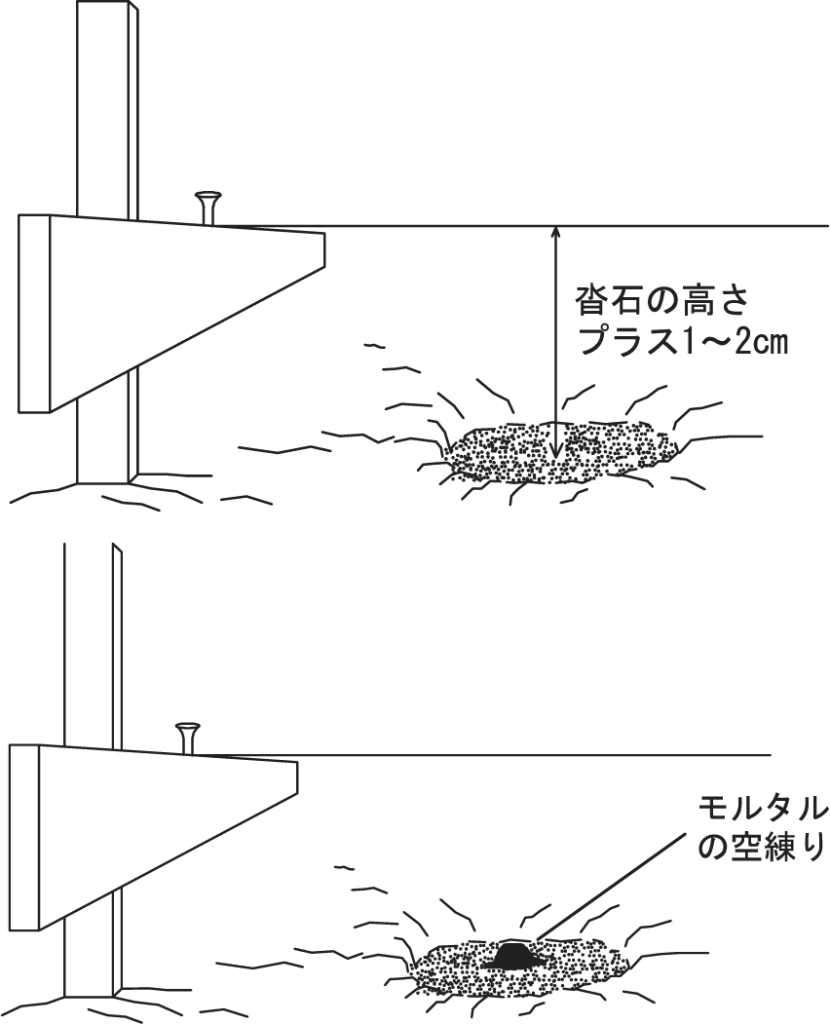

②全ての穴の砕石の高さを「沓石の高さプラス1〜2cm」程度に調整します。

③モルタルの空練りを山状に盛ります。モルタルはセメントと砂を1:3程度で混ぜたものを使用します。市販の混合済みモルタルでも構いません。このモルタルには水を加える必要はありません。基礎据付完成後、雨水や地中の水分を吸収して自然に固まります。前工程②で沓石の高さプラス1〜 2cmとしたのは、このモルタル厚の分です。沓石の据付けを行いやすくする為にモルタルは山状にするのがコツです。

④沓石の据付け

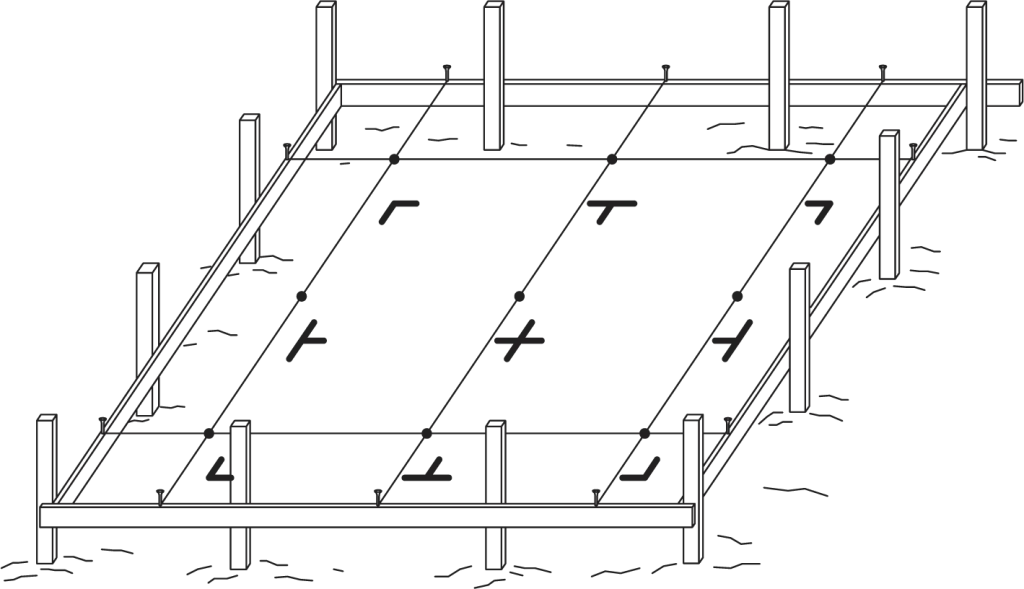

※沓石の数と丁張りの構成

建てようとする建物の大きさによって沓石の数は異なります。また、沓石の数が異なると丁張りの構成 も変わってきます。以下の例を参考にどの様な丁張りが作業にかかる手間(時間)やコストから見て最も効率が良いか、考えてみましょう。

小屋DIY基礎工事の安全対策と注意点

DIY基礎工事を安全に進めるためには、適切な対策と注意点を把握しておくことが重要です。怪我や事故を防ぎ、安心して作業を行うための知識を身につけましょう。

作業時の安全確保と防護具

基礎工事は力仕事が多く、怪我のリスクも少なくありません。適切な防護具を着用し、安全に配慮した作業を心がけましょう。特に手袋、安全靴、保護メガネは必須の防護具です。

安全確保のポイントは以下の通りです。

- 作業用手袋:モルタルや砕石による手の怪我を防ぐ

- 安全靴または踏み抜き防止用インソール入りの靴:釘や尖った物からの足の保護

- 保護メガネ:砕石やモルタルが目に入るのを防止

- 長袖・長ズボン:擦り傷や日焼け防止

- 帽子:直射日光からの頭部保護

また、作業環境の安全確認も重要です。作業場所の周囲に危険な物がないか、電線やガス管などが埋まっていないか、事前に確認しておきましょう。特に穴掘り作業を行う際は、地下埋設物に注意が必要です。

法令や規制の確認ポイント

小屋を建てる前に、法令や規制を確認することは非常に重要です。知らないうちに違反してしまうと、撤去命令や罰則の対象になることもあります。事前に自治体の建築課などに確認することをおすすめします。

まとめ

小屋DIYの基礎工事について、計画から施工まで詳しく解説してきました。基礎は小屋の安定性と耐久性を左右する重要な工程です。初心者でも理解しやすいよう、具体的な手順とコツを紹介しました。

- 小屋の基礎工事は成功の鍵となる最重要工程

- 束石基礎は初心者でも取り組みやすく費用対効果が高い

- 水平と直角の確保が基礎工事の最大のポイント

- 用途に応じた基礎の選択と設計が長期的な満足度を左右する

- 定期的な点検と早めのメンテナンスが小屋の寿命を延ばす

小屋DIYは決して難しくありません。この記事を参考に、ぜひあなたも自分だけの理想の空間づくりにチャレンジしてみてください。グリーンベルでは、小屋キットの選び方から基礎工事のアドバイスまで、専門スタッフがサポートしています。ご質問やご相談はお気軽にお寄せください。